丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂妀帴婥嫟柭梡 憲丒庴怣婡 乮俀乯

丂丂寢榑偐傜愭偵弎傋傞偲丄俶俵俼乮妀帴婥嫟柭乯偺椼婲丒専弌婍傪栚揑偲偟偨傕偺偺丄帴愇晹暘偺帴応乮僱僆僕儉帴愇係枃廳偹亊俀乯偑丄廫暘 嬒堦側帴応偵側偭偰偄側偄偺偱丄俶俵俼偺 FID乮Flee Induction Decay丄帺桼桿摫尭悐乯嬋慄偼尒傞偙偲偑偱偒傑偣傫偱偟偨丅丂拞屆偱傕俶MR梡偺揹帴愇傪擖庤偡傞偐丄嶌傞傑偱丄師夞偺幚尡偵旛偊偰丄乽椼婲揹帴攇 専弌婍乿側傞傕偺偲偟偰丄柍慄媄弍晹暘偩偗傪傑偲傔偰傒偨偄偲巚偄傑偡丅

丂丂侾丏丂慡懱偺峔惉恾 乮僷儖僗朄乯丗

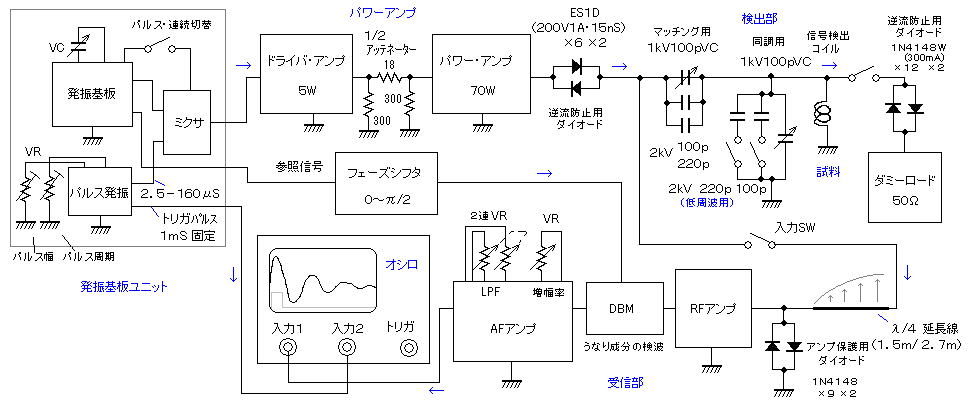

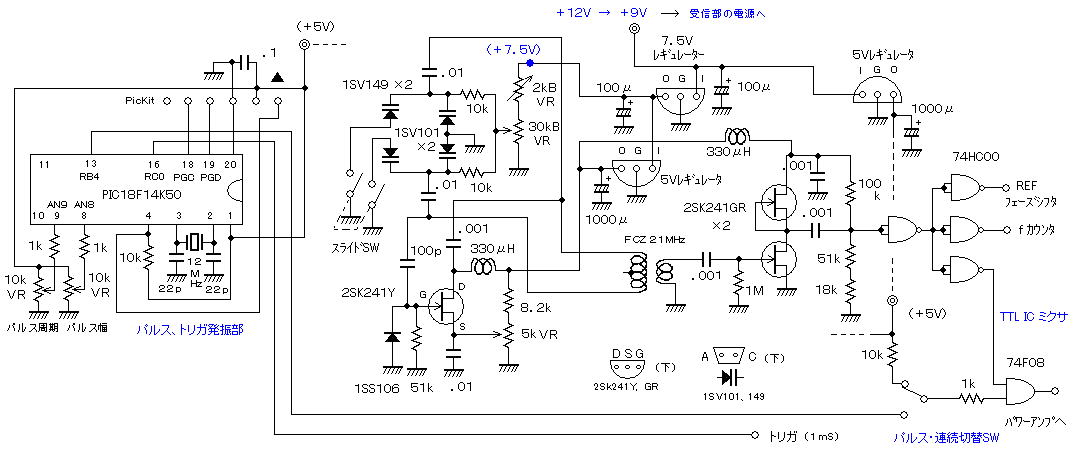

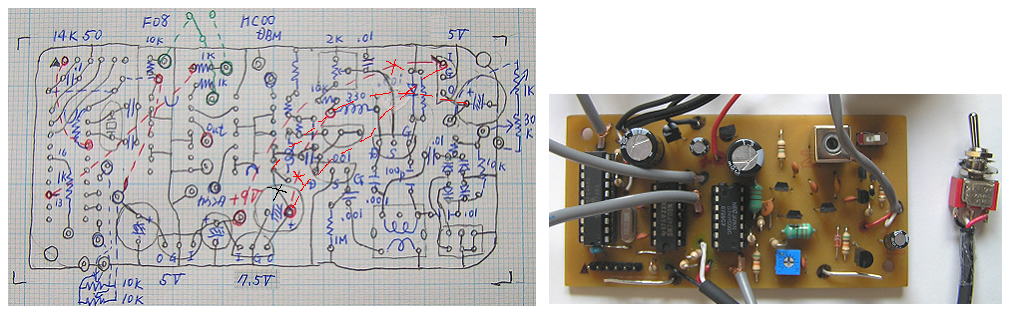

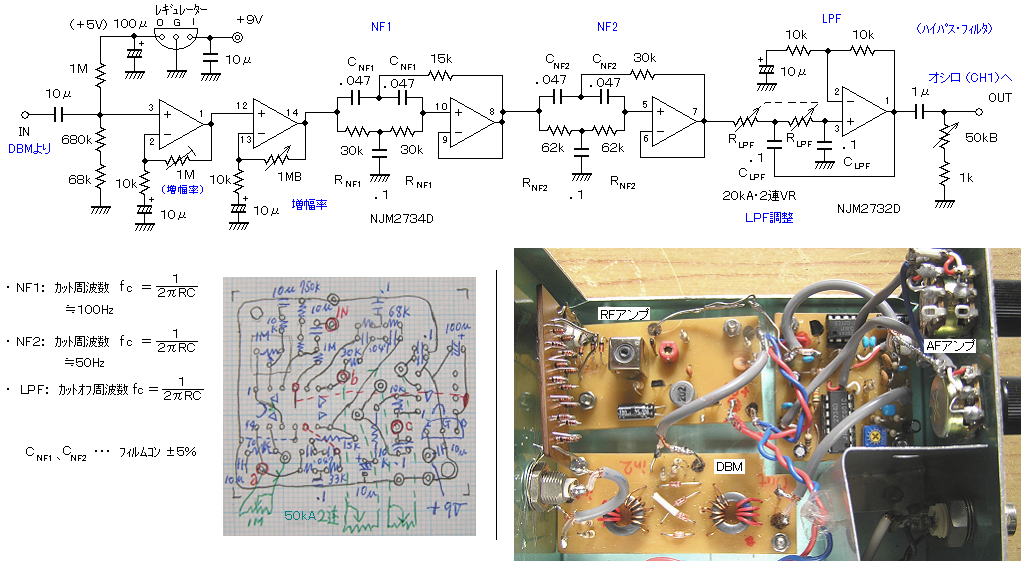

丂丂僷儖僗朄偵傛傞 NQR丄NMR 偺偨傔偺丄憲怣晹暘丄専弌晹暘丄庴怣晹暘偺僽儘僢僋恾偼師偺捠傝丅乮侾俈亅俁俆MH倸懳墳丅 徻嵶偼曄峏偡傞壜擻惈偁傝乯

丂

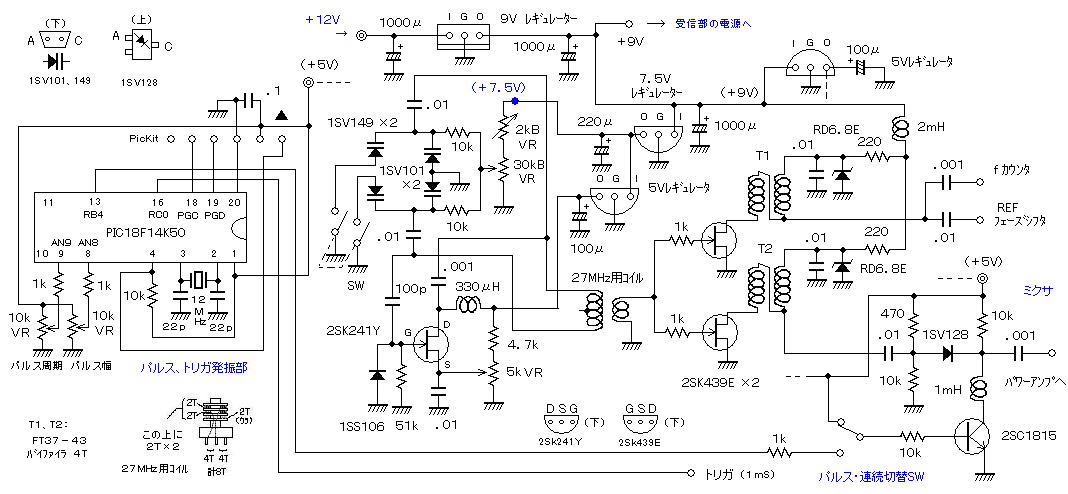

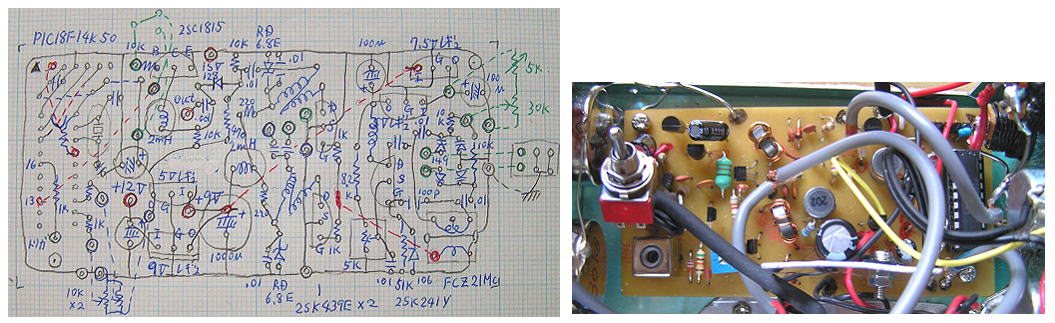

丂丂俀丏丂僷儖僗曄挷敪怳婎斅偺嶌惉丗

丂丂敪怳晹偼丄僞僀僩VC偵傛傞敪怳夞楬偼 VC偺懱愊偑戝偒偔僲僀僘傪廍偆偺偱丄VR偲 壜曄梕検僟僀僆乕僪乮侾SV侾侽侾亊俀 丄侾SV侾係俋 亊俀丄奺捈楍乯偱VC傪峔惉偟丄俀俈MH倸僐僀儖乮傑偨偼丄俀俉MH倸丒俥俠倅僐僀儖乯傪梡偄偰僐儞僷僋僩偵嶌惉丅

丂丂敪怳廃攇悢偼丄VR偵亄俈丏俆V 乮揹尮僲僀僘傗揹埑曄摦傪尭傜偡偨傔丄亄侾俀倁 仺 亄俋倁 仺 亄俈丏俆倁 偲俀抜偱棊偲偡乯傪偐偗偰丄僶儕僉儍僢僾丒僟僀僆乕僪傪埨掕壔偝偣偨丅乮儌乕僪侾丗丂侾俈 乣 俁侽俵俫倸丄 儌乕僪俀丗丂俁侽乣係俆MH倸掱搙乯丂敪怳僐僀儖偺僐傾傪弌偟擖傟偟偰偐側傝挷惍偱偒傞丅丂們倧倎倰倱倕丗 俁侽倠兌俛倁俼丄丂倖倝値倕丗 俀倠兌俛倁俼丅丂敪怳廃攇悢偼丄俆寘乮仜仜丏仜仜仜MH倸乯傑偱埨掕偟偨丅

丂丂曄挷梡僷儖僗偲 僆僔儘偺僔儞僋儘梡僩儕僈偺敪怳偼丄椉曽偲傕俹俬俠侾俉俥侾係俲俆侽偱峴側偭偨丅

丂丂丒丂僷儖僗偺暆偼丄俙俶俉偺倁俼偱挷愡偟丄RB4偐傜弌傞丅Delay10TCYx(1) 偲偄偆嵟抁帪娫傪梡偄偰丄儖乕僾偺摦嶌帪娫偑壛傢傝丄幚應抣偱 俀丏俆 乣 侾俇俆兪俽 偲側偭偨丅晛捠偼悢兪俽乣廫悢兪S偱巊偆丅丂乮拲丗 僩儕僈偲摨偠俼俠侾側偳偱偼岆摦嶌偡傞偺偱丄俼俛偱怣崋傪弌偡乯

丂丂丒丂僷儖僗偺廃婜偼 俙俶俋偺倁俼偱 挷愡偡傞丅俀侾倣俽乣俀俽乮幚應抣乯傑偱暆峀偔偲偭偨丅乮偦傟偧傟侾侽倠兌偺敿屌掕掞峈偱挷惍乯

丂丂丒丂僆僔儘偺僩儕僈摨婜怣崋偼丄RC0偐傜弌偰丄侾倣俽 亄兛 偱 屌掕丅 丂丂乮PIC僾儘僌儔儉嶲徠 伀乯

丂丂僷儖僗曄挷偼丄PIN僟僀僆乕僪乮侾SV侾俀俉乯偱峴側偭偨丅丂俀俽俲係俁俋俤偺弌椡懁僐僀儖偼丄僐傾丗 俥俿俁俈亅係俁丄僶僀僼傽僀儔姫偒 係T 偱嶌惉偟偨偑丄敪怳側偳栤戣偼側偐偭偨丅乮僎乕僩偺侾倠偼僷儔僗僠僢僋敪怳巭傔乯丂俹俬俶僟僀僆乕僪夞楬弌椡偱丄俁乣係倁倫亅倫掱搙丅丂乮偙偺僐傾偵丄FT俆侽亅俇侾 側偳偺 戝宎丒掅兪偺傕偺傪梡偄傞偲丄晹昳偑崿傫偱偄傞偺偱丄帴懇偑旘傫偱丄俀侽MH倸埲壓偱婑惗敪怳傪婲偙偟偨丅乯

丂丂偙偺敪怳婎斅偺徚旓揹棳丗丂侾俀V偱 栺侾俀侽倣A丅

丂丂棫偪忋偘偰偐傜偺挷惍偼丄擖椡SW傪OFF偵偟偰丄楢懕弌椡偵愗傝懼偊丄應掕晹偺VC偺儅僢僠儞僌丄摨挷偺挷惍傪抁帪娫偱峴側偆丅 偦偺嵺丄僟儈乕晹偺揹媴偺柧傞偝 偍傛傃僷儚乕傾儞僾偺僐儗僋僞揹棳抣偲僪儗僀儞揹棳抣傪尒側偑傜僪儔僀僶乕傾儞僾偺摨挷倁俠傪挷惍偟偰丄嫟怳嵟戝弌椡偵偟偰偐傜丄僷儖僗曄挷丄擖椡SW傪ON偵愗傝懼偊偰應掕偵擖傞丅

丂

丂

丂丂丂丂丂丂丂丂PIC僾儘僌儔儉乮PIC18F侾係K俆侽乯丄丂丂丂丂丂丂倢倝倐丵倎倓們丏倛

丂丂俀乫丏丂TTL IC曄挷曽幃敪怳婎斅乮梊旛乯丗

丂丂TTL IC曽幃偺僷儖僗曄挷偼丄PIN僟僀僆乕僪曄挷傛傝傕攇宍偼榗傓偑丄俁侽MH倸慜屻偺崅廃攇懁偱娵偔側傝丄傑偨侾丏傛傝傕弌椡偑戝偒偄偺偱丄俈係F侽俉偺俙俶俢僎乕僩偱僷儖僗曄挷偡傞婎斅傪丄梊旛偵嶌惉偟偨丅乮俈係HC侽俉偱偼弌椡偑彫偝偄乯丂崅廃攇側偺偱 怣崋偼揔搙偵娵偔側偭偰弌椡偝傟傞偑丄弌椡偼俁俆MH倸偁偨傝傑偱 栺係丏俆倁倫亅倫偱丄係侽俵俫倸偔傜偄偑尷奅丅師抜偺僷儚乕傾儞僾傪弌傞偙傠偵偼丄傎傏惓尫攇偲側偭偰偄傞丅丂偦偺懠偺夞楬偼丄PIN僟僀僆乕僪曄挷偲傎傏摨偠丅

丂丂婎斅偺徚旓揹棳丗丂俋V偱 俋侽倣A丅

丂

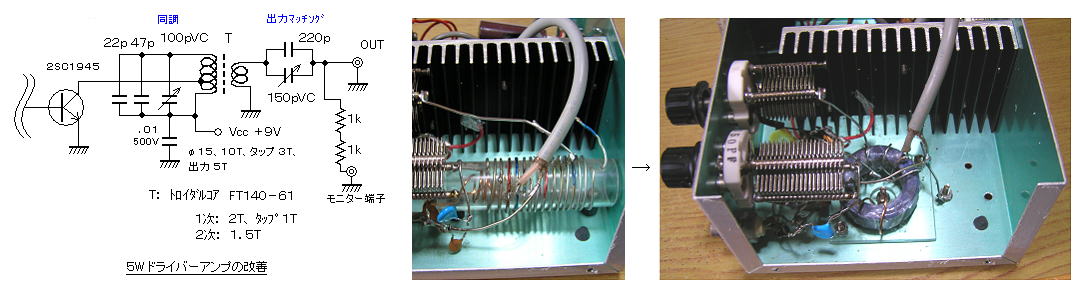

丂丂俁丏丂僪儔僀僶乕丒傾儞僾偺夵慞丗

丂丂侾俀丏崅廃攇憹暆婍乮侾乯偱嶌惉偟偨 侾侽W憹暆婍偼丄弌椡偵嬻恈僐僀儖傪梡偄偨偺偱丄廃攇悢摿惈偑偐側傝僋儕僠僇儖偱丄敪怳抜偱侾俵俫倸曄偊傞偛偲偵 摨挷倁俠傪挷惍偟捈偝側偗傟偽側傜側偄丅 偦偙偱丄廃攇悢摿惈偑傕偭偲僽儘乕僪偵側傞傛偆偵丄僩儘僀僟儖僐傾偵曄峏偟偨丅丂嬻恈僐僀儖偺奺僀儞僟僋僞儞僗傪應傝丄幚嵺僐傾偵姫偄偰L傪寁傝側偑傜丄偩偄偨偄堦抳偡傞傛偆偵 姫偒悢傪寛傔偨丅

丂丂僩儘僀僟儖僐傾偼丄俥俿侾係侽亅俇侾乮僥僼儘儞僥乕僾傪姫偄偰愨墢乯 傪梡偄丄冇侾倣倣僗僘傔偭偒慄偱丄

丂丂丂丂丂掅廃攇梡乮俀係俵俫倸嬤曈丄NMR梡乯傕丄崅廃攇梡乮俁侽俵俫倸嬤曈丄NQR梡乯傕丗丂摨挷僐僀儖懁丗 俀T倳倰値丒僈儔姫偒丄 僞僢僾 侾俿倳倰値丄丂弌椡懁丗 侾丏俆俿倳倰値

丂偲偟偨丅丂摨挷僐儞僨儞僒乕偼偡傋偰崙嶻偺俀倠V懴埑偺暔丅

丂丂寢壥偼偐側傝僽儘乕僪偵側傝丄乮偦偺戙傢傝弌椡偼庒姳壓偑偭偨偑丄乯嘆偱丄侾俈俵俫倸乣俀俉俵俫倸偁偨傝傑偱丄俀夞偺摨挷VC挷惍偺傒偱僇僶乕偡傞偙偲偑偱偒偨丅 懡彮弌椡偼掅偔偰傕丄師偺僷儚乕傾儞僾偵擖傟傞偺偱栤戣側偄偲巚傢傟傞丅丂儅僢僠儞僌VC偼傎傏嵟戝偵擖傟丄傎偲傫偳摦偐偡昁梫偑側偄丅

丂丂乮場傒偵丄僷儚乕僩儔儞僕僗僞偺 俀SC侾俋係俆偼丄廫悢擭慜崙撪乮僒僩乕揹婥乯偱攦偭偨傕偺偱杮暔偱偡丅丂崱偼丄拞崙偺婾暔偑弌夞偭偰偄傞偺偱拲堄乯

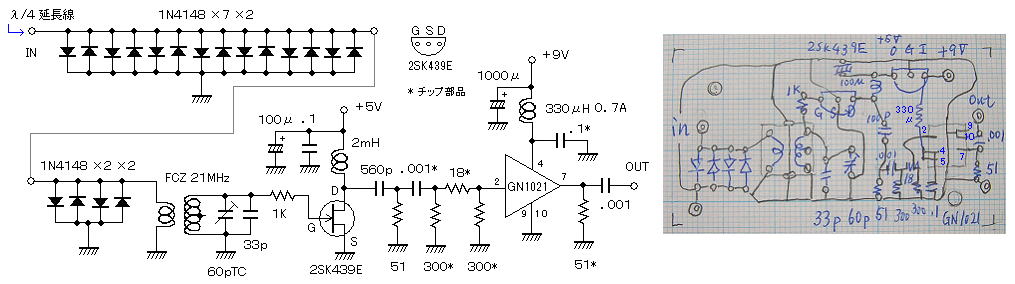

丂丂係丏丂庴怣晹偺嶌惉丗

丂丂乮侾乯丂俼俥傾儞僾丗

丂丂傾儞僾擖椡晹偵偼丄怣崋専弌晹偐傜偺嫮椡側怣崋偑峴偐側偄傛偆偵丄傑偢 兩/係墑挿慄乮俁俢俀倁丄侾俈俵俫倸梡偵 俀丏俈倣丄俁侽俵俫倸梡偵 侾丏俆倣乯偱怳暆傪庛傔乮乽暊乿仺乽愡乿乯丄師偵丄憃曽岦偵暲傋偨崅懍僗僀僢僠儞僌僟僀僆乕僪孮乮侾N係侾係俉乮侾侽侽V丄俀侽侽倣A丄倲倰倰亖係値俽丄倁倖亖侽丏俈倁乮倎倲丏侾侽倣俙乯乯 亊俋懳丄侾俉屄乯傪抲偄偰丄倁倖 埲忋偺揹埑傪傾乕僗偵棊偲偟丄弶抜FET乮俀SK係俁俋E乯傪曐岇偡傞丅 俥俤俿偼弨曽岦揹埑乮倁倖乯偺栺侽丏俈倁偺怣崋偐傜憹暆偡傞偙偲偵側傞丅

丂丂俼俥傾儞僾偺侾抜栚偼丄俥俠倅俀侾俵俫倸梡偺僐傾傪梡偄 俴俠嫟怳偝偣偨丅乮挷惍偼僽儘乕僪偱丄栺俀係俵俫倸拞怱偵崌傢偣偰偍偔丅 俁侽俵俫倸偺応崌偼嵞挷惍丅乯丂 俴俠嫟怳偑柍偄夞楬傛傝傕 奿抜偵弌椡偑憹偡丅丂俀抜栚偼丄柍挷惍丒儕僯傾偱側傞傋偔戝偒偔憹暆偡傞偨傔丄倀俫俥傑偱巊偊傞 俧俶侾侽俀侾乮俋倁偱巊梡乯傪梡偄偨丅丂姶搙偼丄係丏乮侾乯偺 僐僀儖傪巊偭偨僪僢僾儔乕岠壥偵傛傞摦嶌僠僃僢僋偱丄摉弶嶌惉偟偨 俀SK係俁俋E偩偗偺傕偺傛傝傕奿抜偵椙偔丄GN侾侽俀侾乮僈儕僸慺丄乣俀GH倸丄俆侽兌乯偼擖傟偨曽偑椙偄丅

丂

丂丂乮俀乯丂俢俛俵 偲 僼僃乕僘僔僼僞丗

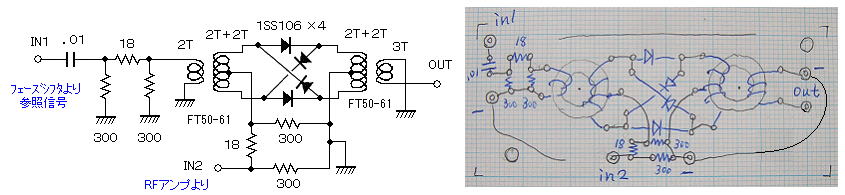

丂丂DBM乮Double Balanced Mixer乯偼慜夞偲摨偠峔憿偱丄崱夞偼傕偭偲岠棪傛偔僄僱儖僊乕傪揱偊傞偨傔偵丄僀儞僺乕僟儞僗傪戝暆偵棊偲偟偰丄掅兪乮崅廃攇梡乯偺僐傾偵 悢夞姫偄偰嶌偭偨丅

丂丂FT俆侽亅俇侾僩儘僀僟儖丒僐傾偱丄Al抣亖俇俉丄丂L 亖 Al丒値2 乮値俫乯 傛傝丄 値亖俀俿偱 俴亖侽丏俇侾乮兪俫乯丄丂亪丂倅 亖 俀兾倖 俴 亖 侾侽俈兌

丂丂偙偺DBM偱丄RF傾儞僾偱憹暆偟偨FM曄挷偟偨乮亖廃攇悢偑梙傜偄偱偄傞乯怣崋偲丄嶲徠怣崋偲偺 乽愊乿偑 弌椡偝傟傞丅丂偦偺偨傔丄曅懁偺怣崋偑側偄偲弌椡偣偢丄傑偨 廃攇悢曄壔偺柍偄怣崋摨巑傕傑偨弌椡偟側偄巇慻傒偵側偭偰偄傞丅丂俁侽侽兌丒侾俉兌丒俁侽侽兌 偺掞峈偼丄俆侽兌儅僢僠儞僌尭悐婍乮僷儚乕侾/俀乯丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂V倝値侾丂亊丂倁倝値俀丂丂佸丂丂倁俷倀俿

丂丂専攇僟僀僆乕僪偼庤帩偪偺 侾SS侾侽俇 傪梡偄偨偑丄媡懴埑偑侾侽V偲掅偄偺偱丄侾N俇侽 乮僔儕僐儞丄係侽V乯偺曽偑椙偄偐傕偟傟側偄丅

丂丂兩/係抶墑慄乮僨傿儗僀儔僀儞乯偼丄摨幉働乕僽儖撪偺揱攄懍搙偼 栺俀侽枩倠倣/俽側偺偱丄俁侽MH倸梡偼丄栺侾丏俆倣丄丂侾俈乣俀俆俵俫倸梡偼栺俀丏俈倣丅丂敿暘偺挿偝偱愜傝曉偟偰媡岦偒偵姫偄偰丄僀儞僟僋僞儞僗傪壓偘傞丅 幚嵺偺挿偝偼偙傟傜偵攝慄偺挿偝偑壛傢傞丅

丂丂丂丂

丂丂丂丂

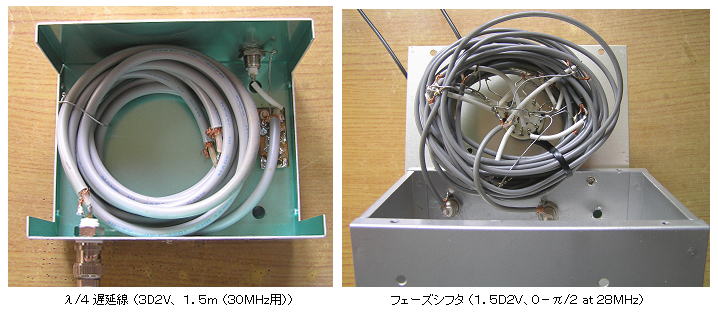

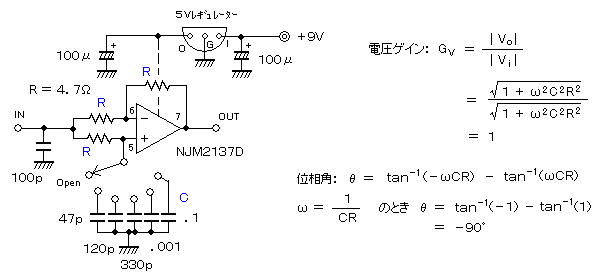

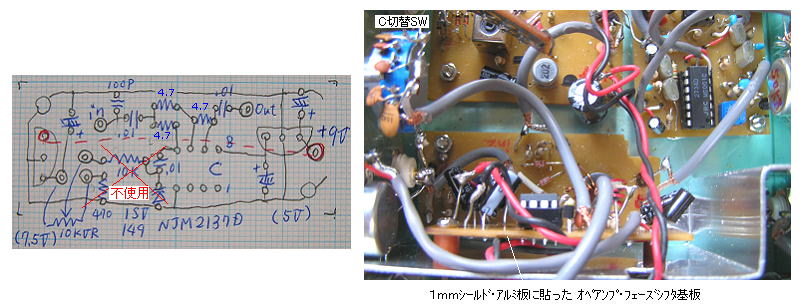

丂丂僼僃乕僘僔僼僞偼丄俀俆MH倸埲壓偺応崌偼 廬棃偺抶墑慄曽幃偺傕偺傪巊偭偰傕椙偄偑丄俀俉俵俫倸埲忋偺崅廃攇懁偱偼 僲僀僘傪杊偖偨傔丄僆儁傾儞僾幃偺傕偺傪僐儞僷僋僩偵嶌傝撪晹偵廂傔偨丅丂乮奜晹僼僃乕僘僔僼僞丗丂僼僃乕僘僔僼僞偱埵憡傪曄偊丄嵟戝弌椡偵側傞傛偆偵丄抶墑慄乮摨幉丄侾丏俆D俀V乯偺挿偝傪 侾俀愙揰偺儘乕僞儕乕僗僀僢僠偱愝掕偡傞丅丂埵憡挷愡斖埻偼俀俉MH倸偱 侽乣兾/俀掱搙丅 昁偢侾偐強偼嵟戝抣偑偁傝丄偆傑偔偄偗偽椉抂偺俀偐強偑嵟戝抣偵側傞丅 乮侾係MH倸偱偼侾偐強偺傒丅乯乯

丂丂僆儁傾儞僾幃 僼僃乕僘僔僼僞丗丂掅廃攇梡偵愝寁偝傟傞傕偺傪偦偺傑傑崅廃攇梡偵偟偰傕丄晜梀梕検摍偺塭嬁偵傛傝棟榑捠傝偵偼偄偐偢丄埵憡偼傎偲傫偳曄傢傜側偐偭偨丅乮僆儁傾儞僾偼崅廃攇梡偺傕偺傪巊梡丗丂NJM俀侾俁俈D丄 GB愊 俀侽侽MH倸丄僶僀億乕儔丄亙俇倁乯丂 偦偙偱丄俁杮偺 R傪 係丏俈兌傑偱嬌抂偵壓偘丄C偺曽傪 儘乕僞儕乕SW乮俇愙揰乯偱丄Open丄係俈倫丄侾俀侽倫丄俁俁侽倫丄侽丏侽侽侾丄侽丏侾 偺傛偆偵戝偒偔曄偊偰丄寢嬊丄俷倫倕値丗 亅俇侽亱丄 侽丏侾兪F丗 亅俁侽亱 偲側偭偰丄埵憡曄壔嚈亖俁侽搙掱搙偵偟偐側傜側偐偭偨丅偟偐偟丄姰慡偵 兾乮亖侾俉侽亱乯偵側傜側偔偰傕丄埵憡偑彮偟偱傕偢傟偰偄傟偽FM曄挷惉暘偼廫暘應掕偵偐偐傞偺偱丄崅廃攇懁偱偼偦傟傎偳栤戣側偄偲巚傢傟傞丅 俀侽MH倸側偳偺掅廃攇堟偱偼丄抶墑慄曽幃偺奜晹僼僃乕僘僔僼僞傪梡偄傞曽偑傛偔岠偔丅

丂丂丂

丂

丂丂乮俁乯丂AF傾儞僾乮價僨僆懷堟傾儞僾乯丗

丂丂AF傾儞僾偼擮擖傝偵嶌傜側偗傟偽側傜側偄丅丂偡偱偵 俁係丏僆儁傾儞僾僼傿儖僞乕偱嶌偭偰偄偨偺偱偙傟傪嶲徠偟偨丅

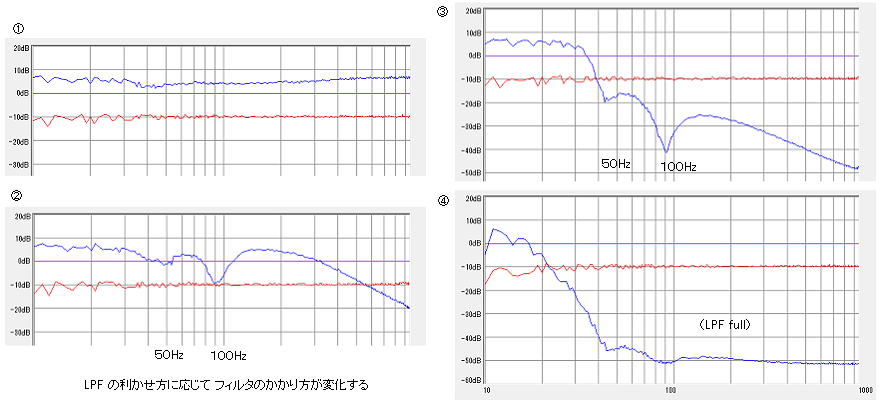

丂丂DBM偵傛偭偰専攇偝傟偨FM曄挷惉暘偺傒傪丄僼儖僗傿儞僌丒僆儁傾儞僾乮NJM俀俈俁係D乯傪巊偭偰丄僆儁傾儞僾偺侾抜栚偼栺俆侽攞乮侾M兌偺敿屌掕倁R偱敿暘偁偨傝乯偱屌掕偟丄俀抜栚偱 僷僱儖偺侾M兌倁俼偱侾侽侽攞暘傪挷愡偟丄僩乕僞儖偱倣倎倶 俆侽侽侽攞傑偱揹埑憹暆壜擻偵偡傞丅丂夁忚側憹暆婥枴偱 忋壓偺攇宍偑係丏俆倁傪挻偊偰愗傟傞偺偱丄幚嵺偼俀抜栚偺VR傪俆侽亾埲壓偱巊偆丅

丂丂俁抜栚丄係抜栚偼丄偦傟偧傟 侾侽侽俫倸丄俆侽俫倸乮惣擔杮偱偼俇侽Hz丄侾俀侽Hz乯偺岎棳僲僀僘傪彍偔 僲僢僠僼傿儖僞乮NF侾丄NF俀乯乯偲偡傞丅 仏丂偙偺嵺拲堄偡傋偒揰偼丄僗僀僢僠儞僌揹尮偵婲場偡傞侾侽侽Hz僲僀僘偑堄奜偲憹暆偝傟偰巆傞偙偲偱丄挌擩偵徚偝側偗傟偽側傜側偄丅嫟怳梡偺C偵 僙儔僐儞傪梡偄傞応崌偵丄拞崙丒戜榩惢偵偼戝暆偵婯奿偐傜偢傟偰偄傞傕偺偑偁傞偺偱丄亇俆亾埲壓乮偱偒傟偽亇俀亾埲壓乯偺僼傿儖儉僐儞僨儞僒乕傪梡偄傞丅丂俀侽Hz傕堘偆偲 僼傿儖僞偵側傜側偄丅丂弌棃忋偑偭偨傕偺偼丄俁俀丏DDS廃攇悢摿惈應掕婍偱 侾侽乣侾侽侽侽Hz偺廃攇悢摿惈傪妋擣偟偨丅乮伀乯

丂丂偦偺寢壥丄NF1丄NF俀偲傕丄掅廃攇懁偵栺侾妱偢傟偰偄傞偺偱丄RNF1丗 俁俁倠 仺 俁侽倠丄俼俶俥2丗 俇俉倠 仺 俇俀倠 偵曄峏偟偨丅

丂丂嵟屻偺抜偼丄傕偆堦偮偺僼儖僗傿儞僌丒僆儁傾儞僾乮俶俰俵俀俈俁俀俢乯傪梡偄偰丄俴俹俥乮儘乕僷僗僼傿儖僞乯偲偟偰丄崅廃攇僲僀僘傪僇僢僩偡傞丅俴俹俥偵偼丄屌掕偺 侽丏侾兪F偺僐儞僨儞僒乕偲丄壜曄偺 俀侽倠兌俙丒俀楢倁俼偱帪掕悢傪掕傔傞丅丂俴俹俥傪嫮偔岠偐偣傞偲丄僥僗僩梡偺備偭偔傝偟偨廃攇悢曄壔乮亖僪僢僾儔乕岠壥乯偺傒傪巆偡偙偲傕偱偒傞丅丂應掕帪偵偼丄LPF傪棙偐偣偡偓傞偲丄怣崋傕徚偊偰偟傑偆偺偱拲堄丅丂僲僀僘傪寵偆偨傔丄VR摍傊偺嬻拞攝慄偼偡傋偰摨幉丒僔乕儖僪慄偱峴側偭偨丅

丂丂傑偨丄僴僀僷僗僼傿儖僞偼僷僱儖柺偵擮偺偨傔偵晅偗偨偑丄捠忢偼OFF丅 備偭偔傝偟偨嬋慄傪徚偡偺偵梡偄傞偙偲偑偁傞丅

丂

丂

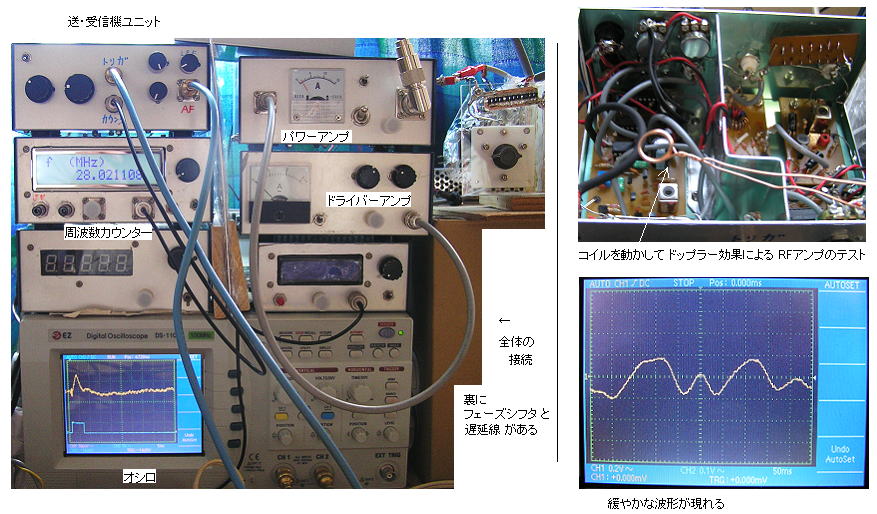

丂丂俆丏丂摦嶌僥僗僩丗

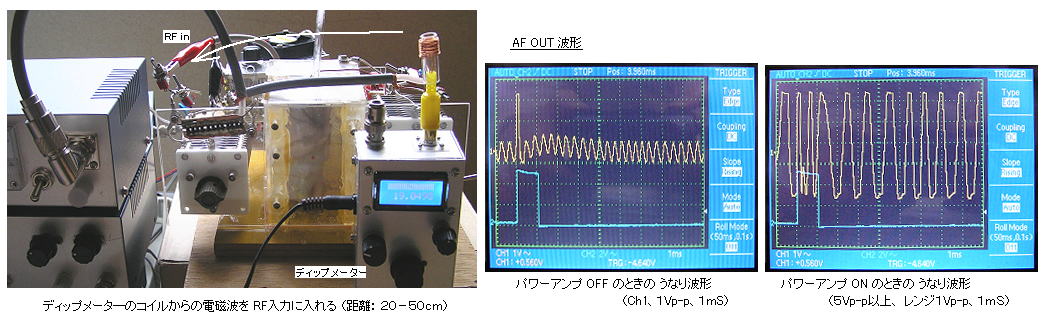

丂丂乮侾乯丂僪僢僾儔乕丒僥僗僩丗丂丂AF弌椡偲 僩儕僈傪 偦傟偧傟 僆僔儘偺CH侾偲 TRIG抂巕偵偮側偘丄僆僔儘偼 奜晹僩儕僈憒堷儌乕僪偵偟偰偍偔丅 僪儔僶乕丄僷儚乕傾儞僾偼OFF丅

丂丂揹尮傪擖傟偰敪怳偝偣丄儂儖儅儖慄傪悢夞姫偄偨僐僀儖傪RF擖椡偵偮側偓丄奧傪庢偭偰敪怳婎斅偺嬤偔偱僐僀儖傪怳偭偰摦偐偡偲丄偦偺懍搙偲婎斅傑偱偺嫍棧偵墳偠偰僪僢僾儔乕岠壥偑尰傟丄戝偒偔備偭偔傝偟偨嬋慄偑尰傟傞丅丂庴怣婡擻丄摿偵 RF傾儞僾偺憹暆偑偆傑偔偄偭偰偄傞偙偲偺妋擣丅乮丒丒丒僆僔儘偺儗儞僕丗 侽丏俀V丄俆侽倣S側偳乯

丂丂

丂丂乮俀乯丂PIC僷儖僗偺僥僗僩丗丂丂杮婡偺弌椡抂乮棤偺OUT抂巕乯 偁傞偄偼丄僷儚乕傾儞僾偺儌僯僞乕攇宍偲丄僩儕僈怣崋乮侾倣S暆丒屌掕丄僆僔儘偺僔儞僋儘梡乯偲偺僞僀儈儞僌傪尒傞丅 弌椡怣崋偺攇宍偺挿偝偼丄働乕僗棤偺PIC僷儖僗暆挷惍VR偱峴側偄丄僷儖僗暆偑曄壔偡傞偙偲傪妋擣偡傞丅乮俀丏俆 乣 侾俇俆兪俽乯丂嵟廔揑偵偼丄悢兪S乣廫悢兪S偵偡傞丅丂乮丒丒丒僆僔儘偺儗儞僕丗 俀V丄侾兪S側偳乯

丂

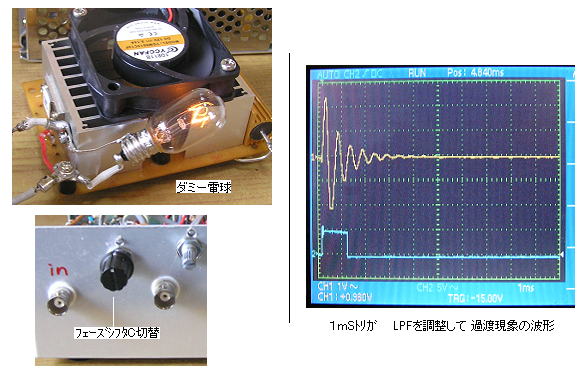

丂丂乮俁乯丂楢懕偲僷儖僗曄挷偺挷惍丗丂丂LC嫟怳憰抲丄僟儈乕儘乕僪丄兩/係抶墑慄傑偱 偡傋偰愙懕偟丄僪儔僀僶乕傾儞僾/僷儚乕傾儞僾ON偡傞丅丂庴怣婡偵擖椡偟側偄忬懺乮擖椡SW丗 OFF乯偱丄僷儚乕傾儞僾傑偱楢懕弌椡偲偟丄摨挷丒儅僢僠儞僌挷惍乮僟儈乕晅懏偺揹媴偺柧傞偝傗 僷儚乕傾儞僾偺揹棳偑Max偺強乯傪偡傞丅

丂丂偦傟偐傜丄僷儖僗曄挷愗懼SW偵傛傝僷儖僗丒儌乕僪偵愗傝懼偊丄偦偺屻丄庴怣婡偵擖椡偡傞丅

丂丂乮乮拲堄乯丂愗傝懼偊傞偺傪朰傟偰擖椡偵愙懕偡傞偲丄RF傾儞僾傪夡偡婋尟偑偁傞丅丂傑偨丄楢懕攇偺帪丄僟儈乕傪偮側偘側偄偲俀売強偺憃曽岦僟僀僆乕僪孮偑挊偟偔敪擬偟丄僷儚乕抜偺FET偵傕柍棟偑偐偐傞丅乯

丂丂僷儖僗儌乕僪偵偟偰丄LPF傪嵍偄偭傁偄偐傜彮偟夞偟偰丄崅廃攇僲僀僘傪徚偟偨忬懺偵偡傞丅乮侾侽侽Hz丄俆侽Hz偼栤戣側偔徚偊偰偄傞乯丂摿偵怣崋攇乮FM曄挷攇乯偑娷傑傟側偔偰傕丄憰抲偵婲場偡傞夁搉尰徾偑愭抂偺 侾倣S掱搙偺強偵弌傞偺偱丄偙傟傪栚報偵丄摨挷VC傗 僼僃乕僘僔僼僞偺挷惍偱 怳暆傪嵟戝偵偡傞丅 憹暆VR傪偁傑傝戝偒偔偡傞偲丄僆儁傾儞僾偺揹尮俆V側偺偱丄俆V庛偱僗儔僀僗偝傟傞丅

丂丂仏丂夁搉尰徾偺攇宍偑弌傞尨場偼丄敪怳婍弌椡傪捈愙 RF擖椡偵偮側偘傞偲尒傜傟傞偺偱丄弶傔偐傜敪怳婎斅偵偍偄偰敪惗偟丄崅廃攇傪僷儖僗曄挷偡傞偲偒偵乮PIN僟僀僆乕僪丄TTL AND夞楬 偺椉曽偲傕偱丄乯FM曄挷偝傟傞偙偲偵傛傞丅丂娤應攇宍偼丄偙偺夁搉尰徾攇宍傪柍帇偟偰 應掕偡傞偙偲偵側傞丅

丂丂丂丂

丂丂乮係乯丂奜晹攇偆側傝僥僗僩丗丂丂椉僷儚乕傾儞僾傪ON偵偟偨僷儖僗弌椡偺忬懺乮乮俁乯偺忬懺乯偱丄僨傿僢僾儊乕僞乗偺僐僀儖偐傜偺旝庛側敪怳揹攇傪丄栺俆侽們倣棧偟偨偲偙傠偐傜壛偊 廃攇悢傪嬤偯偗傞偲丄俆寘栚埲忋偑堦抳偡傞乮仜仜丏仜仜仜 MH倸乯偲 媫偵戝偒偔丄楢懕偟偨 偆側傝攇宍乮倠俫倸儗儀儖偺攇乯偑尰傟傞丅 僷儚乕傾儞僾OFF偱傕 偆側傝攇宍偑弌傞偑丄傓偟傠僷儚乕傾儞僾ON偵偡傞偲 嫮椡偵弌椡偝傟傞丅丂傑偨丄俼俥 倝値偺僋儕僢僾傑偱丄俆侽們倣棧偟偰傕 廫暘弌椡偡傞偺偱丄 RF傾儞僾偺弶婜憹暆偲丄摿偵 ES1D偺媡棳杊巭梡偺僟僀僆乕僪偺墎乮偣偒丄倁倖亖栺侽丏俈倁乮倎倲丏侾侽倣俙乯埲壓偩偗捠偡丄倲倰倰 亖 侾俆値俽乯偲偟偰偺婡擻偼 廫暘壥偨偝傟偰偄傞帠偺妋擣偲側偭偨丅 乮僟僀僆乕僪傪抁棈偡傞偲怳暆偼彫偝偔側傞丅 偙偺屳偄偵岦偐偄崌偭偨僟僀僆乕僪孮偼丄寢壥揑偵丄娷傑傟偰偄傞旝彫怣崋傪憹暆偡傞丅乯丂偙偺偆側傝攇宍偑嵟戝偵側傞傛偆偵丄僼僃乕僘僔僼僞傗摨挷丒儅僢僠儞僌VC側偳偺挷惍傪偡傞丅

丂丂俶俵俼丄俶俻俼攇宍偼丄偙偺攇宍偑偦偺傑傑尭悐偡傞宍偵側傞偼偢偱偁傞丅丂廃攇悢倁俼偼偐側傝僋儕僠僇儖偵挷惍偡傞昁梫偑偁傞丅 乮敪怳婍偼丄俀廳偵揹尮揹埑傪棊偲偟偰偄傞偺偱丄俆亅俇寘偼埨掕偡傞丅 僨傿僢僾儊乕僞乕偼晄埨掕丅乯

丂丂乮椺乯丂僨僕僞儖丒僨傿僢僾儊乕僞乕丗 侾俋丏侽俆侾俀MH倸丄丂杮婡敪怳廃攇悢丗 侾俋丏侽俆侽俀俵俫倸丂偲偍偔偲丄 丂嵎丂乮偆側傝廃攇悢乯丂嚈倖 亖 栺侾倠俫倸

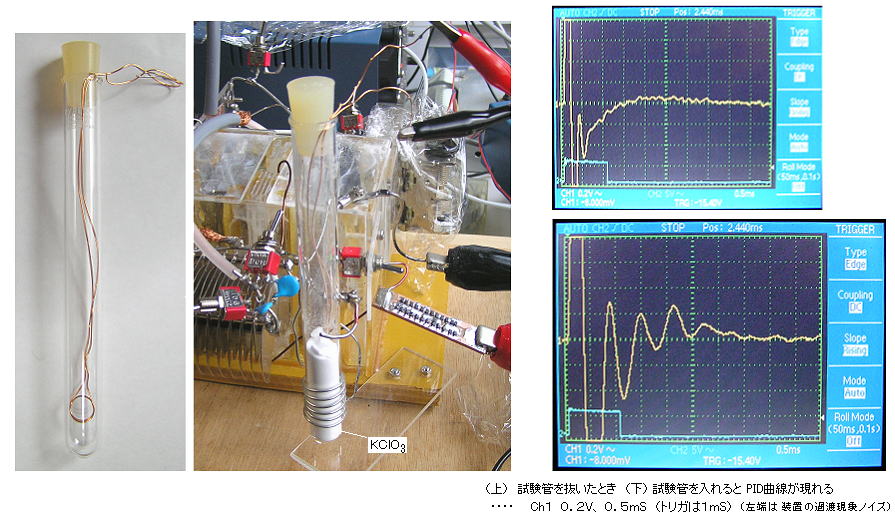

丂丂俇丏丂NQR偺應掕丗

丂丂嬒堦側嫮帴応偑晄梫偺丄暔幙撪偺揹応岡攝偺傒偵傛傞丄俶俻俼乮妀巐嬌嫟柭乯偺F俬俢嬋慄偼尒傞偙偲偑偱偒偨丅丂僐僀儖偼報壛梡偲専弌梡傪暘偗丄 報壛僐僀儖丗 冇侾亊冇侾俆亊俇T丄 専弌僐僀儖丗 冇侽丏俉亊冇侾侽亊俁T丂偲偟偨丅

丂丂乮侾乯丂帋椏丗

丂丂憰抲偼丄俁侽MH倸崅廃攇宯乮崅廃攇儌乕僪乮忋婰儌乕僪俀乯偺敪怳婍丄廃攇悢傪忋偘偨僾儕傾儞僾丄俁侽俵俫倸俈侽倂僷儚乕傾儞僾丄奜晹僼僃乕僘僔僼僞丄侾丏俆倣抶墑慄乯偲偟丄帋椏偼 姶搙傪忋偘傞偨傔丄帋椏暔幙偲嫟偵丄嫟怳僐僀儖偲悅捈偺専抦僐僀儖乮冇侾侽亊俀俿乯傪擖傟偨帋尡娗傪梡堄偟偨丅

丂丂帋椏暔幙偼丄 俲俠倢俷3 乮墫慺巁僇儕僂儉暡枛丄倖0 亖 俀俉丏侽俉俵俫倸乯偲丄 僷儔僕僋儘儘儀儞僛儞乮梟梈丄倖0 亖 俁係丏俀俵俫倸乯 傪梡偄偨丅丂35俠倢乮懚嵼斾俈俆丏俈俈亾丄拞怱嫟柭廃攇悢 俀俉丏侽俉俵俫倸乮俀俆亷乯丄妀僗僺儞 俁/俀乯丄37俠倢乮俀係丏俀俁亾丄栺俀俀俵俫倸丄妀僗僺儞 俁/俀乯丅丂懚嵼斾偺懡偄 35俠倢 偺曽傪應掕偟偨丅

丂丂乮俀乯丂FID嬋慄丗

丂丂俲俠倢俷3偼丄侽丏俀V丄侽丏俆倣S 儗儞僕偱丄廃攇悢 倖0 亖 俀俉丏侾侽MH倸嬤曈偱丄F俬俢嬋慄偑尰傟偨丅 悢倣S偺娫偱丄偐側傝媫弒偵尭悐偡傞丅 拞怱廃攇悢偼丄壏搙偵傛偭偰曄摦偡傞傛偆偱偁傞丅

丂丂

丂丂俈丏丂NMR應掕偺帋傒丗

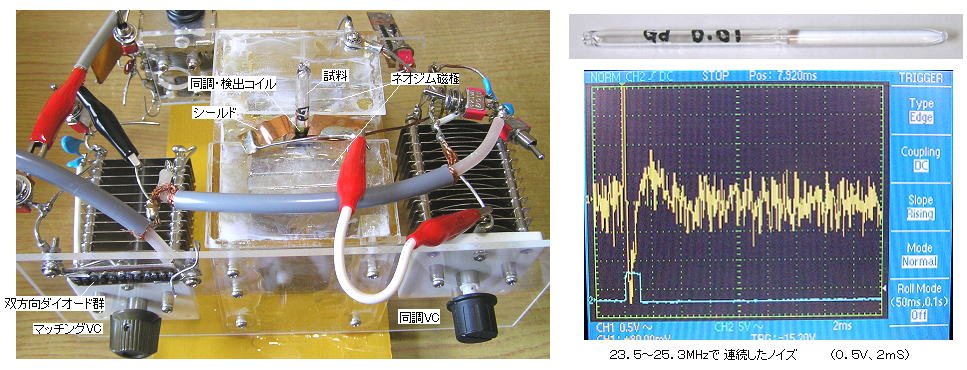

丂丂帴応尮偲偟偰丄僱僆僕儉帴愇乮俋俆亊係俆亊俇倣倣乯係枃廳偹傪 堦懳偲偟偨 寁俉枃傪巊偭偨帴嬌傪嶌惉偟偨丅 偦偺栺侾們倣偺僊儍僢僾偵 摨挷丒専弌梡偺僐僀儖乮冇侾丏俀慄丄撪冇俇丄侾俆T倳倰値乯傪憓擖偟丄僾儘僩儞乮1俫亄丄悈慺僀僆儞乯偺帋椏乮俧倓3亄乮栺侽丏侽侾俵徤巁僈僪儕僯僂儉悈梟塼乯丄冇俇倣倣僈儔僗娗晻擖乯傪擖傟丄僷儖僗揹帴攇傪壛偊偰 敪惗偡傞俶俵俼揹帴攇傪憹暆丒専攇偟丄僆僔儘偱偦偺夁搉尰徾乮俥俬俢嬋慄乯傪娤應偡傞傕偺偡傞丅 俧倓3亄偼 娚榓傪婲偙偝偣傞 帴惈僀僆儞丅

丂丂寢壥偼丄堦枃偺帴愇偱戝偒偔曄摦偟偰丄係枃廳偹偰傕廫暘 帴応偑嬒堦偱側偄偨傔丄峀偄廃攇悢堟乮俀俁丏俆乣俀俆丏俁MH倸乯偱 側偩傜偐偵曄壔偡傞楢懕偟偨嫟柭僲僀僘偑尒傜傟乮堦墳丄LPF傪寉偔偐偗傞乯丄FID嬋慄偲偟偰偼娤應偝傟側偐偭偨丅丂懠偺廃攇悢偱偼乮LPF傪寉偔偐偗丄乯偙偺傛偆側僲僀僘偼弌偰偙側偄丅

丂丂俆係丏帴応應掕婍偺嶌惉 侾丏偺應掕偱偼 帴嬌娫偺帴応偼 栺侽丏俆俋乮Tesra乯乮亖俆俋侽侽乮Gauss乯乯側偺偱丄僾儘僩儞偺妀帴婥嫟柭廃攇悢偼丄

丂丂丂丂丂倖0丂亖丂係俀丏俇乮俵俫倸/俿倕倱倰倎乯 亊 侽丏俆俋乮俿倕倱倰倎乯丂佮丂俀係丏俉乮俵俫倸乯

偲側傞偼偢偩偭偨丅

丂丂僊儍僢僾廃傝偺傾僋儕儖斅偺僾儘僩儞傕斀墳偟偰偄傞傛偆側偺偱乮掅廃攇懁偺僲僀僘乯丄傾乕僗偟偨摵斅傪僔乕儖僪偲偟偰僐僀儖偺椉榚偵擖傟偨丅 乮杮奿揑側NMR偱偼丄偨偲偊偽桳婡暔偺僾儘僩儞傪應掕偡傞嵺丄廳悈傗廳悈慺偺傒偺梟嵻偵梟偐偟偰丄嫟柭廃攇悢偵娭梌偟側偄傛偆偵偟偰帋椏傪嶌惉偡傞丅乯

丂